はじめに:原材料高騰でも利益を残せていますか?

「どんぶり勘定」から脱却できない経営者の悩み

「料理の味には自信があるのに、なぜか月末になると利益が残らない」「毎日忙しく働いているのに、儲かっている実感がない」。そんな悩みを抱える飲食店経営者の方は少なくないでしょう。特に近年は、相次ぐ原材料の高騰や光熱費の上昇が経営を直撃し、これまでの「どんぶり勘定」では立ち行かなくなっています。

利益が減っていく不安を抱えながらも、日々の営業に追われて数字と向き合う時間がない、というのが実情ではないでしょうか。本記事は、そんなあなたのための羅針盤です。飲食店の利益構造の根幹である「原価率」を正しく理解し、管理することで、数字の不安から解放され、自信を持って店を運営するための知識と具体的な手法を徹底解説します。

飲食店の原価率【基礎知識編】

そもそも原価・原価率とは?今さら聞けない定義を解説

飲食店経営における原価とは、料理やドリンクを提供するために直接かかった材料費(食材費、ドリンク材料費)のことを指します。これを「フードコスト」とも呼びます。一方で、人件費、家賃、水道光熱費、広告宣伝費などは原価には含まれず、「経費(販管費)」として扱われます。

そして原価率とは、売上高に対して原価が占める割合を示す経営指標です。この数値が低いほど、一つの商品から得られる利益(粗利)が大きくなるため、飲食店経営において最も重要な指標の一つとされています。なお、会計上の「売上原価」は期首の在庫と期末の在庫を考慮して計算しますが、日々のメニュー管理では単純に「食材費 ÷ 売価」で計算する「仕入原価」を用いることが一般的です。

飲食店の原価率の計算方法は2種類

飲食店の原価率には、大きく分けて2種類の計算方法があります。一つはメニューごとの原価率で、もう一つは店全体の売上原価率です。それぞれの目的を理解し、使い分けることが重要です。

1. メニューごとの原価率

個別のメニューの価格設定や、利益構造を把握するために使います。

計算式: 原価 ÷ 販売価格 × 100 = 原価率(%)

(例)原価250円の唐揚げ定食を800円で販売する場合: 250 ÷ 800 × 100 = 31.25%

この計算で注意すべきは、野菜の芯や肉のスジなど、仕入れても使えない部分を考慮した**「歩留まり」と、調理ミスや期限切れによる廃棄を考慮した「ロス率」**です。これらを加味しないと、実際の原価率は計算よりも高くなってしまいます。

2. 店全体の売上原価率

一定期間(通常は1ヶ月)の店舗全体の収益性を把握するために使います。

計算式: 売上原価 ÷ 売上高 × 100 = 売上原価率(%)

売上原価 = 期首在庫高 + 当期仕入高 – 期末在庫高

この数値を見ることで、店舗全体の仕入れや在庫管理が適切に行われているかを確認できます。

あなたの店は大丈夫?原価率の適正値【応用知識編】

原価率30%が目安ではない理由|重要なのはFLコスト

かつて「飲食店の原価率は30%が目安」とよく言われてきました。しかし、原材料費や人件費が高騰する現代において、この**「30%」という数字だけを追いかけるのは非常に危険**です。なぜなら、原価(Food cost)だけを抑えても、人件費(Labor cost)が高ければ利益は圧迫されてしまうからです。

そこで重要になるのが、**原価(F)と人件費(L)を合わせた「FLコスト」**という考え方です。FLコストは、売上に対して食材費と人件費がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。一般的に、このFLコストを売上高の60%以内に抑えることが、利益の出る健全な経営の一つの基準とされています。原価率が35%でも人件費が25%ならFLコストは60%ですが、原価率を25%に抑えても人件費が40%かかればFLコストは65%となり、後者の方が利益を圧迫していることになります。

【業態別】飲食店の原価率の目安一覧

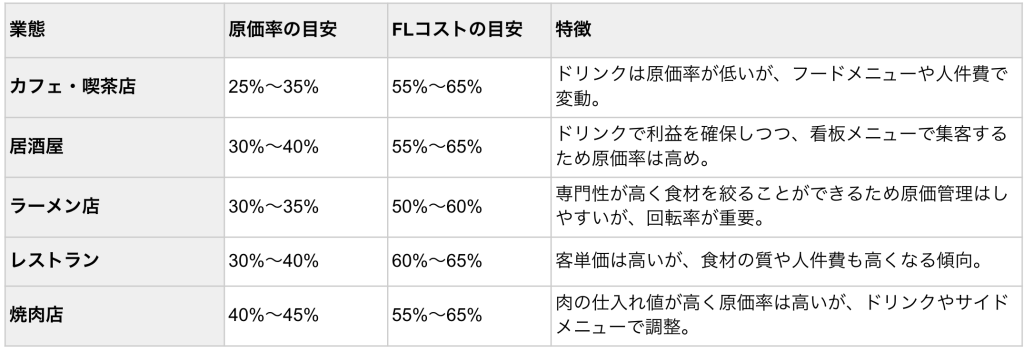

FLコストの適正値は、飲食店の業態によって大きく異なります。例えば、高級レストランでは質の高い食材と手厚いサービスが求められるためFLコストは高くなる傾向にあり、カフェではドリンク中心で原価率が低い代わりに、お客様の滞在時間が長く人件費の割合が高くなることがあります。

以下の表は、一般的な業態別の原価率とFLコストの目安です。自店の数値と比較し、経営状況を客観的に把握するための参考にしてください。

この表はあくまで目安です。大切なのは、自店のコンセプトや客単価に合ったFLコストの目標値を設定し、管理していくことです。

原価率だけを見るのは危険!粗利額で考える戦略的重要性

原価率という「割合」だけにとらわれていると、経営判断を誤ることがあります。例えば、原価率20%の激安メニューは利益率が高いように見えますが、販売価格が300円なら粗利額は240円です。一方、原価率40%の人気メニューが1,500円で売れれば、粗利額は900円になります。この場合、儲かっているのは後者のメニューです。

重要なのは、メニューごとに「いくら儲かるのか」という**「粗利額」を把握すること**です。原価率が高くても、お客様を呼び込む力のある「看板メニュー(集客商品)」と、原価率が低く安定して利益を稼ぐ「利益確保メニュー」をバランス良く組み合わせることが、儲かるメニュー構成の鍵となります。全てのメニューで低い原価率を目指す必要はないのです。

利益を最大化する原価率の改善策【超・実践編】

【原材料高騰対策】顧客満足度を下げない値上げの技術

原材料高騰が続くいま、値上げは避けて通れない経営判断です。しかし、やり方を間違えれば客離れにつながりかねません。顧客満足度を下げずに値上げを成功させるには、いくつかの技術があります。

まず、正直に理由を伝えることが重要です。「原材料高騰のため」という事実を正直に伝え、品質を維持するためであることを説明すれば、多くのお客様は理解してくれます。次に、メニューブックの工夫です。価格の高い順に「松・竹・梅」と並べると、多くの人が真ん中の「竹」を選ぶという**「松竹梅の法則」を活用**し、売りたい価格帯のメニューに誘導する方法も有効です。全体を一斉に値上げするのではなく、一部の人気メニューの価格を少し上げたり、付け合わせの内容を調整したりと、段階的に行うことも心理的な抵抗を和らげます。

ABC分析を活用した儲かるメニュー構成の見直し術

あなたの店のメニューの中で、本当に利益に貢献しているのはどの商品でしょうか?それを可視化する手法が**「ABC分析」**です。全メニューを売上高や利益額の高い順に並べ、上位70%をAランク、次の20%をBランク、残り10%をCランクに分類します。

- Aランク(売れ筋・稼ぎ頭): 品質を維持し、積極的に販売促進すべきメニュー。

- Bランク(中間): 味や盛り付け、ネーミングの改善でAランクに育てられる可能性のあるメニュー。

- Cランク(課題あり): 販売数が少ない、または利益が低いメニュー。思い切ってメニューから外すことも検討。

この分析を行うことで、どのメニューに力を入れるべきか、どのメニューを見直すべきかが明確になります。例えば、Bランクの中でも利益率の高いメニューをスタッフにおすすめしてもらう、といった具体的な販売戦略に繋げることができます。

明日からできる!フードロスを徹底的に削減する5つの習慣

食材の廃棄、いわゆるフードロスは、仕入れた食材をそのままゴミ箱に捨てるのと同じです。1日に1,000円のロスがあれば、年間で36.5万円もの利益を失っていることになります。フードロス削減は、利益改善に直結する重要な取り組みです。

明日から実践できる習慣として、以下の5つを徹底しましょう。

- 先入れ先出しの徹底: 新しい食材を奥に、古い食材を手前に置く基本ルールです。

- 在庫管理のルール化: 定期的に在庫を確認し、発注量をデータに基づいて決定します。

- まかないでの活用: 賞味期限が近い食材や、形が不揃いの野菜などをまかないで有効活用します。

- 端材の再利用: 野菜の皮や芯、魚の骨など、これまで捨てていた部分で出汁を取ったり、一品料理を開発したりします。

- ポーション管理の徹底: 料理ごとに使う食材の量を決め、正確に計量します。

これらの小さな習慣の積み重ねが、大きな利益改善につながります。

オーバーポーションを防ぎ品質を安定させる仕組みづくり

いつもより少し多めに盛り付けてしまう「オーバーポーション」は、お客様には喜ばれるかもしれませんが、経営にとっては静かな脅威です。意図せず原価率を押し上げ、利益を確実に蝕んでいきます。また、日によって量が変わることは、店の味や品質のブレにつながり、顧客の信頼を損なう原因にもなります。

これを防ぐには、個人の感覚に頼るのではなく、誰が作っても同じ品質・量になる「仕組み」を作ることが不可欠です。まずは、全てのメニューのレシピを数値化し、詳細なマニュアルを作成しましょう。計量スプーンやスケールを必ず使うルールを徹底し、新人スタッフでも迷わず調理できるようにします。定期的なトレーニングを通じて、スタッフ全員で調理の基準を共有し、品質を安定させることが、結果的に原価率の安定と顧客満足度の向上に繋がります。

原価管理を効率化する便利ツール

もっと楽に!POSレジ導入で原価管理を自動化する方法

日々の原価管理をさらに効率化し、精度を高めたいなら、POSレジの導入が非常に効果的です。現代のPOSレジは、単なる会計機能だけでなく、高度なデータ分析機能を備えています。

売上データと事前に登録したレシピ情報を連携させることで、どのメニューがいくつ売れたかという情報から、理論上の食材消費量を自動で算出し、実際の在庫と比較することができます。これにより、日々のロスを正確に把握することが可能です。また、ABC分析などもボタン一つで簡単に行えるため、データに基づいた迅速な経営判断が可能になります。原価管理機能が充実したPOSレジを選ぶことで、管理業務を大幅に自動化し、経営の精度を飛躍的に向上させることができるでしょう。

まとめ:原価率管理は持続可能な店を作るための「攻めの経営戦略」

本記事では、飲食店の利益を最大化するための原価率管理について解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。

- 「原価率30%」は絶対ではない。人件費と合わせた「FLコスト」で経営を見る。

- 「原価率」だけでなく、実際にいくら儲かるかという「粗利額」を重視する。

- 値上げ、ABC分析、フードロス削減など、具体的な改善策を一つずつ実践する。

- 個人の感覚に頼らず、レシピのマニュアル化やツール活用で「仕組み」を作る。

原価管理は、単なるコスト削減ではなく、店の価値を高め、持続可能な経営を実現するための「攻めの経営戦略」です。この記事を読んで、「やることが多くて大変だ」と感じたかもしれません。まずは、あなたの店の**「看板メニュー」1品だけで構いません。その原価を正確に計算してみる**ことから始めてみましょう。その小さな一歩が、利益体質な店づくりへの大きな前進となります。