「自分の店を持ちたい」「こだわりの料理とお酒で人を喜ばせたい」そんな夢を描き、居酒屋経営を志す方は少なくありません。しかし、その裏側には厳しい現実も存在します。飲食店の廃業率は高く、安易な挑戦は失敗に繋がりかねません。

この記事では、居酒屋経営のリアルな年収事情から、失敗しないための開業準備、そして開業後に黒字化を達成するための具体的な経営戦略まで、成功に必要な知識を網羅的に解説します。これから居酒屋経営を目指す方はもちろん、すでに経営に悩んでいるオーナー様も必見の完全ガイドです。

居酒屋経営のリアル|「儲かる?」年収と厳しい現実

多くの人が気になる「居酒屋経営は儲かるのか?」という疑問。ここでは、経営者のリアルな年収モデルから、「やめとけ」と言われる厳しい現実、それでも挑戦する価値のある魅力までを深掘りします。

居酒屋経営者の平均年収と収入モデル

居酒屋経営者の年収は、店舗の利益によって決まります。利益は「売上」から「経費」を差し引いたもので、この利益の中からオーナーの給与(役員報酬)や生活費が支払われます。個人経営の小規模な居酒屋の場合、平均年収は300万円〜600万円程度が一般的です。一方、複数店舗を成功させている経営者であれば、年収1000万円を超えることも夢ではありません。

年収1000万円を目指す場合、単純計算で月間84万円以上の利益が必要です。例えば、客単価4,000円、利益率15%の店であれば、月間約560万円の売上が目標となります。

このように具体的な数値を設定し、達成への道筋を立てることが重要です。

「やめとけ」と言われる理由|経営の厳しい現実

華やかに見える居酒屋経営ですが、「やめとけ」という声が上がるのには理由があります。データによると、飲食店の約半数が2年以内に廃業し、10年後も存続しているのは1割程度という厳しい現実があります。この背景には、長時間労働や休日の少なさといった身体的な負担、アルバイトの確保や育成といった人材面での苦労が挙げられます。

さらに、近年では原材料費や光熱費の高騰が利益を圧迫し、経営を直撃しています。加えて、食中毒や従業員のトラブルなど、予期せぬリスクも常に存在します。これらの厳しい現実を理解し、対策を講じておかなければ、経営を継続することは困難でしょう。

それでも挑戦する価値がある居酒屋経営の魅力

厳しい現実がある一方で、居酒屋経営にはそれを上回る大きな魅力があります。最大の魅力は、自分の理想やこだわりを詰め込んだ「城」を築けることです。メニュー開発から内装、接客スタイルまで、全てを自分の裁量で決められるのは、経営者ならではの喜びと言えるでしょう。

また、お客様から「美味しかったよ」「また来るね」という言葉を直接もらえることは、何物にも代えがたいやりがいに繋がります。自分の店がお客様の笑顔を生み、地域の人々が集うコミュニティの拠点となる。人と人との繋がりを育み、街の一部を創り上げていく実感は、他の仕事ではなかなか味わえない醍醐味です。

【準備編】失敗しない居酒屋開業までの5ステップ

居酒屋経営の成功は、開業前の準備で9割が決まると言っても過言ではありません。ここでは、失敗のリスクを最小限に抑え、成功への道を切り拓くための具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1:成功の9割を決めるコンセプト設計

コンセプトとは、あなたの店の「骨格」となるものです。「誰に(ターゲット)」「何を(料理・飲み物)」「どこで(立地)」「いくらで(価格帯)」「どのように(雰囲気・接客)」提供するのかを明確に言語化しましょう。例えば「仕事帰りの30代男性が、一人でも気軽に立ち寄れる、日本酒と鮮魚が自慢の立ち飲み屋」のように、情景が目に浮かぶまで具体化することが重要です。

特に重要なのがターゲット顧客(ペルソナ)の設定です。「35歳、男性、営業職、独身、年収500万円、趣味は食べ歩き」のように、架空の人物像を詳細に作り上げることで、メニューや価格、店の雰囲気に一貫性が生まれます。周辺の競合店を調査し、**自店のユニークな強み(USP:Unique Selling Proposition)**は何かを分析することも、差別化を図る上で不可欠です。

ステップ2:自己資金はいくら?開業資金の計画と調達方法

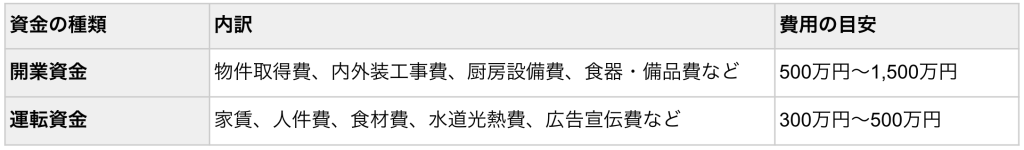

開業には多額の資金が必要です。大きく分けて、店舗を構えるための「開業資金」と、経営が軌道に乗るまでの「運転資金」の2種類があります。小規模な店舗でも、合計で1,000万円以上かかるケースも珍しくありません。

自己資金は、総投資額の3分の1程度を用意するのが理想です。自己資金が潤沢なほど、金融機関からの融資も受けやすくなります。資金調達の主な方法としては、日本政策金融公庫の「新規開業資金」が代表的です。低金利で返済期間も長く、多くの創業者に利用されています。また、国や地方自治体が提供する返済不要の補助金・助成金(例:小規模事業者持続化補助金)も積極的に活用しましょう。

ステップ3:繁盛店は立地が命!物件探しのチェックポイント

店の売上を大きく左右するのが「立地」です。物件を探す前に、必ず商圏調査を行いましょう。駅からの距離や人通りの多さだけでなく、昼夜の人口、通行人の年齢層や性別が、設定したターゲット層と一致しているかを確認することが重要です。また、周辺にどのような競合店が存在するかも念入りにチェックしましょう。

初期費用を抑えたい場合、前の店の設備をそのまま使える**「居抜き物件」**は非常に魅力的です。ただし、設備の劣化や使い勝手の悪さ、前の店の評判が悪いといったデメリットも潜んでいるため、内見時には細部まで確認が必要です。家賃は売上の10%以内が目安とされています。契約前には、契約期間や更新料、禁止事項などの契約条件を隅々まで確認し、可能であれば家賃交渉も試みましょう。

ステップ4:意外と多い!必要な資格取得と許認可手続き一覧

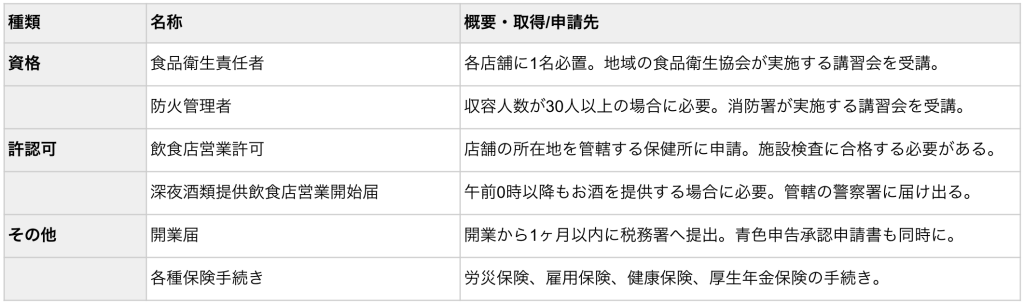

居酒屋を開業するには、いくつかの資格取得と行政への許認可申請が必須です。これらを怠ると営業停止になる可能性もあるため、計画的に準備を進めましょう。

これらの手続きは申請から許可が下りるまでに時間がかかるものもあります。内装工事のスケジュールと並行して、早めに着手することが成功の鍵です。

【実践編】開業後に黒字化を目指す経営戦略3選

無事に開業できても、そこがゴールではありません。むしろスタートラインです。ここでは、厳しい競争を勝ち抜き、安定した黒字経営を実現するための3つの実践的な戦略を解説します。

戦略1:利益を最大化するコスト管理術(FLコスト)

飲食店の経営において最も重要な指標が**「FLコスト」**です。これは、Food(食材費)とLabor(人件費)を合わせたコストのことで、売上に対してこのFLコストが占める割合を「FL比率」と呼びます。繁盛店の多くは、このFL比率を60%以下に抑えています。

原価率(F)を抑えるには、複数の業者から見積もりを取る相見積もりや、季節の安い食材を活用したメニュー開発が有効です。一方で、人件費(L)を削減するためには、お客様の来店予測に基づいた適切なシフト作成や、調理・接客のオペレーションを見直して無駄な動きをなくすことが求められます。FLコストを常に意識し、管理することが、利益を生み出す体質を作る第一歩です。

戦略2:SNS・MEOは必須!新規顧客を集める集客方法

現代の飲食店経営において、Webを活用した集客は不可欠です。特に**「MEO対策」**は無料で始められる強力なツールです。MEOとは、Googleマップ上で自店を上位表示させる施策のことで、「地域名+居酒屋」で検索したユーザーに効果的にアピールできます。Googleビジネスプロフィールに登録し、写真やメニュー、営業時間などの情報を充実させることが基本となります。

また、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSは、店の魅力やこだわりを伝え、ファンを作るのに最適です。シズル感のある料理写真や、スタッフの日常などを発信し、お客様とのコミュニケーションを深めましょう。LINE公式アカウントでクーポンを配布するのも効果的です。もちろん、店の周辺にチラシをポスティングしたり、地域のイベントに出店したりといったオフラインでの地道な活動も、地域に根差した店作りには欠かせません。

戦略3:リピーターがお店を支える!常連客の作り方

店の経営を長期的に安定させるのは、新規顧客ではなく**リピーター(常連客)**の存在です。リピーターを育てるためには、美味しい料理はもちろんのこと、心地よい接客とコミュニケーションが鍵となります。お客様の顔と名前、好みを覚え、パーソナルな会話を心がけることで、「また来たい」と思ってもらえる特別な場所になることができます。

再来店を具体的に促す仕組み作りも重要です。例えば、来店ごとにスタンプが貯まるポイントカードや、会員限定のお得なサービス、誕生日特典などを用意するのも良いでしょう。お客様が期待以上の満足感を得られれば、それは良い口コミとなって自然に広がり、新たな顧客を呼び込む好循環が生まれます。お客様一人ひとりを大切にする姿勢が、繁盛店への一番の近道です。

【現役経営者の声】開業1年目の壁と乗り越え方

多くの経営者が開業1年目に「こんなはずではなかった」という壁にぶつかります。特に、オープン景気が落ち着いた後の売上低迷期は精神的に辛い時期です。この時期を乗り越えるには、焦らずにデータ分析を行い、チラシ配布やSNSでのキャンペーンなど、地道な販促活動を続ける粘り強さが必要です。

また、スタッフとの人間関係も大きな課題となりがちです。経営者と従業員という立場を超え、同じ目標に向かうチームとして信頼関係を築くことが大切です。経営者は孤独を感じやすい存在ですが、地域の商工会に参加したり、他の経営者と交流したりすることで、有益な情報交換や精神的な支えを得ることができます。一人で抱え込まず、周りを頼る勇気も時には必要です。

居酒屋経営でよくある失敗事例とその対策

最後に、多くの人が陥りがちな失敗事例とその対策を知り、同じ轍を踏まないように備えましょう。

失敗事例①:甘い資金計画による運転資金ショート

最も多い失敗が、運転資金の不足です。オープン当初は売上が思うように伸びないことがほとんどです。甘い売上予測を立てていると、家賃や人件費の支払いが滞り、あっという間に資金が底をついてしまいます。これを**「運転資金ショート」**と呼び、廃業の直接的な原因となります。

また、急な設備の故障による修繕費など、想定外の出費は必ず発生します。このような事態に備えるためにも、最低でも6ヶ月分の運転資金は、開業資金とは別に確保しておくことが極めて重要です。資金繰りに余裕があることで、精神的な安定にも繋がり、冷静な経営判断が可能になります。

失敗事例②:コンセプトの曖昧さによる集客不振

「誰にでも来てほしい」という思いから、特徴のない店作りをしてしまうのも典型的な失敗パターンです。例えば、ファミリー層を狙っているのに深夜まで営業したり、若者向けの内装なのにメニューは年配向けだったりと、コンセプトが曖昧で一貫性がないと、どの客層にも魅力が伝わらず、結果的に誰もリピートしてくれません。

対策は、準備編で解説したコンセプト設計を徹底することに尽きます。ターゲット顧客を明確に定め、そのターゲットに響くメニュー、価格、内装、サービスを一貫して提供しましょう。そして、その魅力をSNSやMEO、チラシといった適切な媒体で発信し続けることで、初めて「あなたのお店」のファンが生まれるのです。

まとめ

居酒屋経営は、廃業率の高さやコスト管理の難しさなど、厳しい現実が伴う挑戦です。しかし、明確なコンセプト設計、入念な資金計画、そして開業後の地道な努力を重ねることで、成功の確率は格段に高まります。

本記事で解説した「準備編の5ステップ」と「実践編の3つの戦略」は、あなたの夢を形にするための羅針盤となるはずです。お客様の笑顔と「美味しい」の一言をやりがいに、自分だけの城を築き上げる喜びは、何にも代えがたいものです。この記事が、あなたの成功への第一歩となることを心から願っています。